| Le donne della Valpolcevera in un’inchiesta degli anni settanta |

ti ricordi di...

In occasione dell’8 marzo pubblichiamo un testo di Sebastiano Tringali, direttore scientifico di Ames. Questo è il nostro modo di omaggiare tutte le donne, ricordando anche che quest'anno, in ottobre, ricorre il 70esimo della costituzione dell'Udi.

In occasione dell’8 marzo pubblichiamo un testo di Sebastiano Tringali, direttore scientifico di Ames. Questo è il nostro modo di omaggiare tutte le donne, ricordando anche che quest'anno, in ottobre, ricorre il 70esimo della costituzione dell'Udi.Nei primi mesi del 1971, l’Unione Donne Italiane (Udi) di Genova pubblica un libro bianco sulla vita, le condizioni di lavoro e abitative delle donne polceverasche: “Valpolcevera nelle parole delle lavoratrici, delle famiglie, dei bambini: processo ai padroni della fabbrica e della città”. Attraverso un campione di operaie e casalinghe, intervistate in strada, nelle società di mutuo soccorso o presso il posto di lavoro, vengono affrontati i temi caldi del decennio: la difficile ricerca dell’occupazione, la salute in fabbrica e in città, le condizioni abitative nella vallata: “Siamo andate a cercare le casalinghe, prigioniere del focolare domestico e di uno sfruttamento meno palese […], quello del lavoro a domicilio; abbiamo parlato con i bambini, con i ragazzi, in mezzo al traffico, vicino ai depositi di petrolio”.

Interviste effettuate davanti al maglificio Santo Dasso, al Tubettificio Ligure o all’impianto della birra Dreher di Fegino, all’Asgen e tra i banchi della Standa, in un impianto corale in cui le singole voci sembrano sovrapporsi una sull’altra, evocando quella dimensione operaistica di massa perduta con la trasformazione degli assetti produttivi cittadini.

L’inchiesta dà il via a quella che costituirà la strategia dell’associazione femminile nei primi anni settanta, con l’impegno in prima linea dell’Udi nelle campagne sulla tutela della lavoratrice madre, il nuovo diritto di famiglia, il piano nazionale degli asili nido, la condizione della donna nelle fabbriche. Le autrici dell’opuscolo (la futura senatrice Maria Grazia Daniele, l’avvocato Elisa Pescio, animatrice negli anni seguenti dei centri antiviolenza, con la collaborazione del giovane architetto Giovanni Spalla) si armano di magnetofono e girano una valle ancora popolata da circa 80mila abitanti indagando la vita quotidiana nelle industrie, la vita frenetica delle sue donne impegnate sui vari fronti di un lavoro che, tra casa e officina, assorbe loro l’intera giornata.

In questo scorcio dei settanta il territorio polceverasco sta conoscendo l’inizio della lunga deindustrializzazione, che negli ultimi anni aveva già comportato la chiusura di ventisei aziende, tra le quali alcune di rilievo (Delta, Ascesa, Ansaldo San Giorgio, Siac, Bruzzo, Ilva di Bolzaneto). Solo il comparto tessile, a maggiore occupazione femminile, ha visto scomparire 1.200 unità, su un totale complessivo di 13mila posti di lavoro perduti in vallata dal periodo boom dell’industrializzazione, tra il ‘50 e il ’70. L’epica lotta delle operaie della Pettinatura Biella, di lì a poco impegnate nella lunga occupazione della fabbrica tessile (464 giorni, tra il 1974 e il 1975), nella sua dimensione di esperienza di rivendicazione e insieme di laboratorio sociale sarà rilevatrice di una crisi profonda degli assetti industriali sinora dominanti nel ponente genovese e nello stesso tempo dell’emersione di nuovi bisogni, non più confinati nella dialettica di fabbrica ma profondamente radicati in un territorio denso di partecipazione politica e associativa.

Prima che si comprendesse appieno il destino post-industriale della Valpolcevera, il libro bianco fornisce una viva testimonianza delle tensioni e delle speranze degli abitanti, nell’inerzia della politica chiamata a destinare le aree delle fabbriche dismesse a nuove attività manifatturiere. Ventiduemila firme sono raccolte dalla popolazione e consegnate alle istituzioni, viene richiesto l’intervento del sindaco democristiano Pedullà e del popolarissimo deputato socialista Sandro Pertini (allora ancora vicepresidente della Camera). La caduta occupazionale è sotto gli occhi di tutti, ma meno conosciuti sono i piccoli drammi, il quotidiano di famiglie (molte delle quali provenienti dal meridione) investite dalla crisi, con in prima fila le donne, ancora massicciamente occupate nell’industria. Sulle loro spalle si riversa anche il lavoro domestico, l’educazione dei figli, l’assistenza diretta ai parenti anziani, in una società ancora totalmente priva di tutele per la donna lavoratrice. L’indagine fotografa una realtà urbana e sociale in transizione: un territorio sospeso tra un modello produttivo ormai al tramonto e l’assenza di un disegno futuro, che sconta sulla pelle dei propri abitanti i vantaggi occupazionali indotti da decenni di industrializzazione.

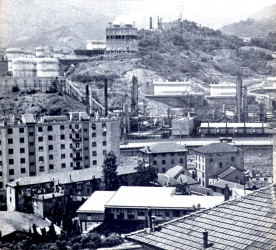

La città-fabbrica, stratificazione non pianificata di abitato e industrie, inizia infatti a presentare il conto della lunga parentesi industriale in termini di vivibilità e impatto ambientale. A Cornigliano, su un fronte di quasi due chilometri, le abitazioni sono a ridosso degli impianti a caldo dell’impianto a ciclo integrale dell’Ilva, che oltre alle emissioni di anidride solforosa riversa in mare aperto tonnellate di ossido di ferro. A San Quirico, tra le donne intervistate davanti alla raffineria di Edoardo Garrone (che a pieno regime lavora sette milioni di tonnellate di petrolio), non si è ancora spenta l’eco dello scoppio della stazione di pompaggio di Morigallo, che il 4 ottobre 1964 aveva costretto la popolazione di Bolzaneto a una fuga precipitosa. Prima che la coscienza ambientalista e l’iniziativa legislativa prendano corpo, il libro bianco costituisce una delle prime osservazioni sull’ambiente, sulla salute e la sicurezza nei posti di lavoro per viva voce delle protagoniste e dei loro figli, cresciuti in un ambiente insalubre, privo di luoghi di ricreazione e aggregazione. Si gioca per strada, tra le auto, all’ombra delle torri del secondo impianto industriale genovese: “I bambini sono sempre qui, in mezzo alla puzza e al pericolo; noi non siamo gente chic che ha la campagna, sempre qui siamo a crepar di puzza”: le prime lotte contro il traffico di camion in via Borzoli e a Fegino (1967!), la ricerca di spazi e attrezzature per garantire un minimo di attività sportiva per fanciulli costretti a crescere in case fatiscenti e troppo anguste per nuclei familiari che arrivano a superare le dieci unità.

Sulla traccia di questa prima indagine, negli anni successivi ancora le donne saranno protagoniste della felice stagione di rivendicazione del Ponente, dei comitati costituitisi con epicentro nel consiglio di circoscrizione di Cornigliano, delle tante indagini e lotte compiute dalle operaie della Flm a favore delle ragazze di fabbrica e degli abitanti della vallata, delle tante ricorrenze dell’otto marzo vissute con militanza e partecipazione nella denuncia di una asimmetria di diritti che, a distanza di quaranta anni, non cessa di costituire una priorità da affrontare per realizzare pienamente quella parità garantita dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori.

Sebastiano Tringali

8 marzo 2015

8 marzo 2015